简介:

《信息文萃》是一本图书馆内部发行刊物,于2000年创刊,每年出版16期,由财经、高教和读书思考三个栏目组成,每期共8个版面,包括教育类4版,财经类3版,读书思考1版。至今已出版261期。《信息文萃》精心选摘与主题相关的时事要闻、经典评论,将初步筛选的信息编辑整理,《信息文萃》以读者需求为中心,紧跟时代脉搏,关注时势热点,求真务实,受到广大读者的喜爱。奥古斯都

摘录:南京财经大学图书馆 更新日期:2019年06月28日 10:16 类别:图情天地 总浏览:5541

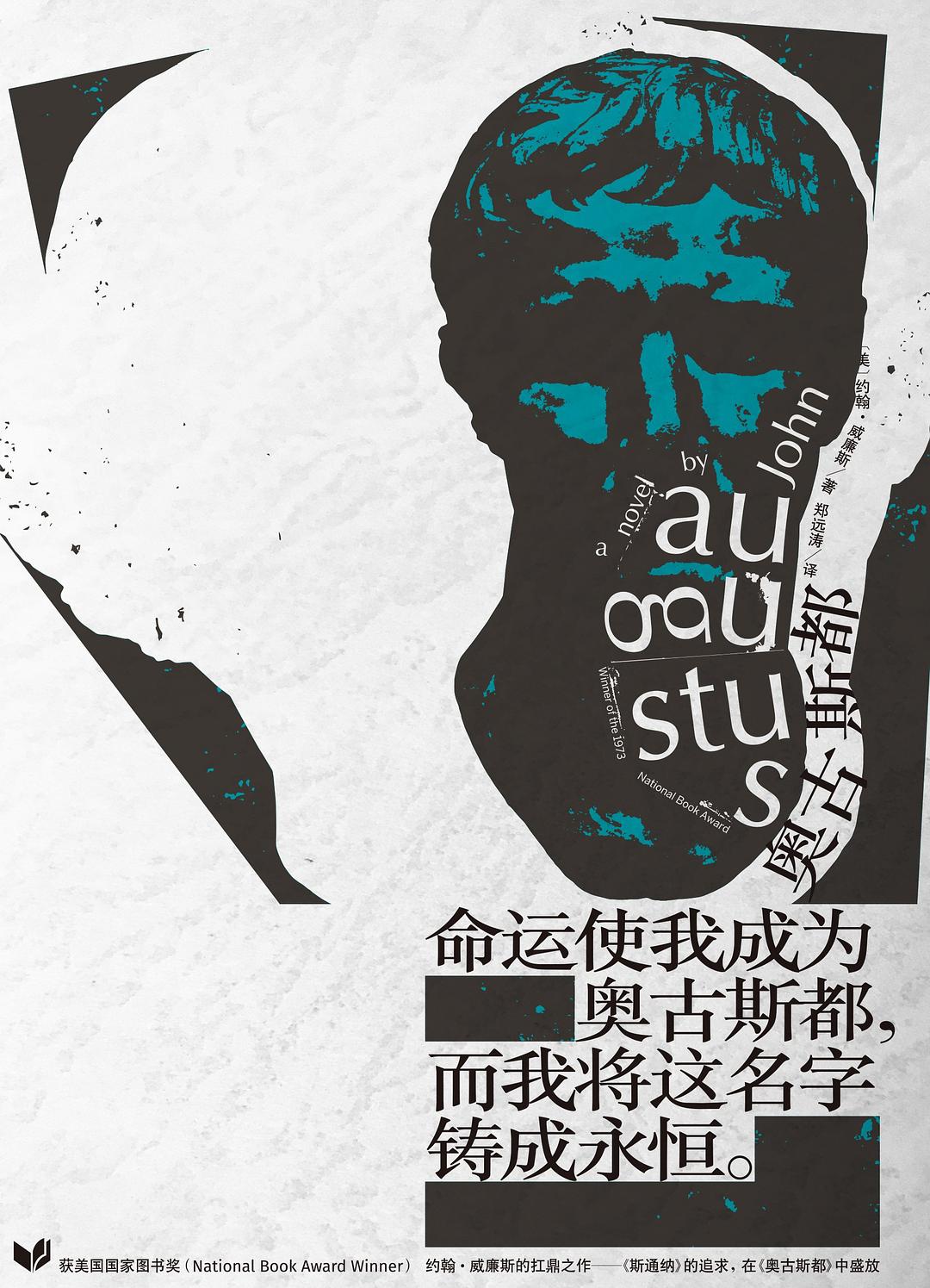

《斯通纳》姊妹篇,是作者约翰•威廉斯的扛鼎之作,获美国国家图书奖。

不同于《斯通纳》在蒙尘50年后才重回大众视野,《奥古斯都》一面世即获美国国家图书奖,时隔40多年仍然受赞誉,且因《斯通纳》的畅销而为更多读者所了解和喜爱,是一部经时间洗礼而魅力有增无减的佳作。如果说《斯通纳》 是每一段人生的镜子,那么《奥古斯都》就是每一个灵魂的肖像。

如果人生没有退路,至少可以选择义无反顾。

纤弱的少年,忽然被卷入残酷的权力之争——“是命运抓住了我,而我选择不躲开它的怀抱。”命运成就了奥古斯都,而奥古斯都将这个名字铸成了永恒。

本书以书信体形式写成,其中也夹杂了日记、回忆录、会议记录、军事传单等,借罗马众人之笔描绘出罗马皇帝奥古斯都的一生。

奥古斯都本名屋大维,是恺撒的甥孙。公元前44年,恺撒遇刺身亡,遗嘱指定屋大维为其养子和继承人。这个男孩纤瘦的身影在空旷的操场上缓缓而行,方向不定,好像要找出一条路来——他向谋杀者施援,与旧友为敌,和对手结盟,使派系之争横行的罗马恢复了自由。36岁时,屋大维获得尊号“奥古斯都”。

奥古斯都全力维护着罗马的秩序与和平,甚至将自己的独生女称作“我的小罗马”。凭着对这二者的爱,他在权谋倾轧的罗马世界中义无反顾地前行着……

作者约翰·威廉斯(John Williams,1922—1994),美国作家、诗人、学者。辍过学,当过电台播音,从过军。退役后入大学就读并获博士学位,于1954年—1985年间在母校丹佛大学任教,教授大学英语及创意写作。曾编选《文艺复兴时期的英语诗歌》,也创作过两本诗集。

他一生只写了四部小说:《惟有黑夜》(1948)、《屠夫十字镇》(1960)、《斯通纳》(1965)、《奥古斯都》(1973,本书获得当年美国国家图书奖)。

译者:郑远涛,生长于广州,在北京度过七年,大理两年,现居美国旧金山市郊,向太平洋开轩。英文系毕业,从事翻译十余年,译著成书出版的作家包括玛丽·瑞瑙特(亚历山大三部曲)、约翰·伯格、约翰·威廉斯与张爱玲等。第30届梁实秋文学奖(翻译类译诗组)评审奖得主。

《奥古斯都》写的是一个实在性人物——罗马皇帝的屋大维的一生,采用了别致的书信体,也还包括文件、命令、歌谣,出版当年就获得了美国国家图书奖,因为对复杂时间、繁杂人物视角的准确把握将威廉斯的天才之处暴露无遗。

威廉斯自然是做了很多调查材料,但他还是说这里面的真实是“小说的真实”——它有和史实出入的地方,但并不多,主要还是信件自然是虚构的,公元前的罗马人大概不会这么讲话。但它还是让我和读其他多数的小说相比,都有更强烈的意愿去相信它接近了完整人生的神话——至少是呈现出了它最应该的实现方式。

它既包括了繁杂的他人视角的见证——这通常是真实印象和误解的交融,也包括了他自身的陈述——这又不免会搀杂了不自知和自我辩护。 这也让全书分成了三部分,第一部分大致是是屋大维的挚友讲述他建立功勋的历程;第二部分,大致是屋大维唯一的孩子尤利娅和一些诗人回忆、讲述屋大维家庭生活、为人作风;第三部分,是屋大维对自己一生的陈述。

在每一章里就常常出现的视角矛盾——观察同一件事的不同结论,也布局在整个故事的框架安排中,即屋大维的眼中的自己和所有别人眼中的他的矛盾。

别人眼中的屋大维,有良善的政治素养,守信、知人善任、会审时度势地顾全大局,与旧敌合作以维护罗马的统一,进行一系列制度改革,维护文艺;但也暴虐无道,为了维护统治进行了严厉的肃反,放任女儿的目无法纪……这大概也是世人眼中的奥古斯都。

美剧《罗马》是很精致的一部剧,也大概因此两季就被砍了。它就呈现了独裁的尤利乌斯·凯撒在元老院被刺杀的情景,还有那个在异邦背叛了祖国的冲动的马克·安东尼,那时候屋大维几乎还是个孩子就被凯撒宣布成了继承人,他甚至来不及有什么感情,命运就已然降临,不是他渴望建立功勋,是伟大的罗马需要他建立功勋。

屋大维他承受了这个命运。 于是到了第二部分,威廉斯虚构的屋大维唯一的孩子尤利娅的手记那里,我们就可能已经对屋大维产生了只有亲近的基础上才有的恻隐之心,是命运让他不得不把一切献给罗马,也让他成为了一个要求家庭成员也要尽到职责的专制暴君。

归隐山林,潜心做些研究成了这本书的另一个重要的关键词,它是屋大维以前的政敌,姐姐屋大维娅,乃至屋大维自己都渴求的一个梦想。姐姐向他请求,当她已经数次充当了政治联姻的工具,尽管无怨无悔,可她最后还是请求能离开这束缚她一生的重担:“人还有别的活法,别的世界,或许比较卑微、比较默默无闻——但是在漠然的众神眼中又有什么分别?”

于是这部帝王传似乎仍可以理解成这仍然是一部会关乎每个人的人生之书——家人的命运也多少决定了我们此生不得不做的那些事,是逃开还是承受?而作为职责的捍卫者,是把肩上的重担理所应当地分担出去,还是努力让他人获得自由?

一直书写美国本土故事的威廉斯也是一次无意了解了屋大维和女儿尤利娅的关系后才有兴趣写了《奥古斯都》。同样出于政治目的而改嫁了数次,生了五六个孩子的尤利娅并不快乐,和屋大维的多数亲人朋友没有怨言地承受了职责不同,女儿尤利娅像是报复这种命运的无理,她要出海——奥古斯都同意了;她在外面胡作非为,和数个男人通奸——奥古斯都均视而不见,像是对把女儿充当了政治工具的愧疚,但又实在没有办法。最后奥古斯都以通奸的罪名将女儿放逐出去,余生都和她没有任何联络,再未提起她的名字。

可他是珍爱女儿的,称呼她为“小罗马”,他一生未曾背叛的是罗马,但在晚年他却说:“现在我看出,我过去二十年的人生是枉费的。亚历山大就幸运在英年早逝,否则他会领悟到征服世界是一件渺小的事,统治世界更是不值一提。”我又想到和马可波罗对弈的成吉思汗,在他眼中那手中的棋子和被攻陷的一座座城市究竟有什么分别?超出个人欲望的物质只会变成一种象征,一种越来越无足轻重的象征。

原来,他真正爱的不是罗马,而是女儿。“我是寄盼我的罗马会成全我在她身上看到的潜质。”

威廉斯虚构了一个爱的放逐,奥古斯都之所以用通奸罪将女儿放逐,实际上是替代了她犯下了谋反的死罪,在宣判女儿的路上,他游离失所地对同年的老阿嬷说:“我给了罗马自由,只有我自己享受不到它。”在屋大维眼里,世界最后成了他的一首诗。他为了能够承受命运疏远了朋友,让亲人为了罗马付出了一生,他在困倦中活到了失去所有朋友……

“我们全都会习惯自己的人生。”屋大维有次对女儿这样说,这终究是一个凡人,在命运面前的义无反顾,他也会愤怒衣冠楚楚的罗马贵族也可能不过是寻求刺激的顽劣之徒,感到世界无足轻重,但至死都在捍卫罗马统一的职责。他唯一会感到欣慰的大概是,时间会消磨掉一切,但他开创的那个世界秩序,会经久不衰。

我想这是威廉斯会推崇的品质,一如在《斯通纳》里斯通纳用冷漠的习惯本能地去感触,做那些该做的事,即便这样往往会带来痛苦,他不规划未来,但会接纳未来降临到他头上的每件事。但这是歌颂吗?我觉得反而是陈诉,陈诉出不管是做一个凡人还是伟人,勇于做生命中不得不做的事会有的失落孤独,以及那零星的欣慰。

(摘自《豆瓣读书》2019年6月)

最新文章 TOP10

热门文章 TOP10